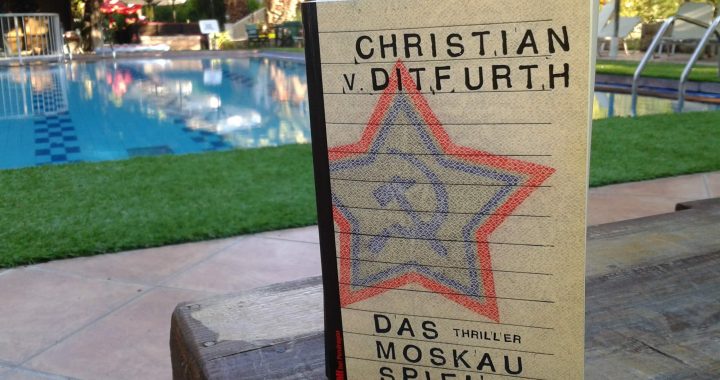

In seinem Spionage-Thriller „Das Moskau-Spiel“ taucht der Schriftsteller und Historiker Christian von Ditfurth tief in ein Kapitel deutsch-russischer Geschichte ein. In der auf zwei Handlungsebenen angesiedelten Erzählung entwickelt er seine Version vom Ende des Kalten Krieges und verknüpft diese mit einer – manchmal etwas hölzern wirkenden – Vater-Sohn-Geschichte.

Auf Agentenpfaden

Es ist das Jahr 2010. Der Tod des Agenten Georg Scheffer in Moskau ruft den jungen Theo Martenthaler auf den Plan. Er soll, obgleich ihm dazu die Erfahrung fehlt, vor Ort für den Bundesnachrichtendienst Nachforschungen anstellen und tappt sogleich in die erstbeste Agentenfalle.

Bereits hier könnte das Kapitel Martenthaler enden, zöge Theo nicht auf eigene Faust los, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Scheibchenweise kommt er der Wahrheit auf die Spur, während seine Kontrahenten dies gleich von zwei Seiten zu verhindern suchen.

Angriff oder Fehlalarm?

Mehr als zwanzig Jahre zuvor, 1982, beginnt das Buch mit einem Katastrophenszenario. Das hoch entwickelte Raketenfrühwarnsystem der Russen warnt vor einem amerikanischen Atomangriff. Binnen Sekunden muss Oberstleutnant Petrow eine Entscheidung treffen und wird mit seiner Handlung zur Schlüsselfigur des Rätselspiels.

Er meldet das Vorkommnis nicht und behält Recht: Tatsächlich handelte es sich um einen Fehlalarm. Um ein Haar hätte dies den Beginn eines fürchterlichen Endzeitkrieges bedeuten können.

Verbindende Figur

Verbindenden Element der beiden zeitlichen Ebenen ist Theos Vater Henri, der ebenfalls als Spitzenagent seinerzeit in den 80er-Jahren seine Brötchen verdiente. Das Verhältnis zu seinem Sohn kühl zu nennen, wäre untertrieben. Man hat den Eindruck, Henri hat sich vollkommen von allen Bindungen losgesagt.

In der Gegenwart lebt er ein Einsiedlerleben. Mit Scheffer war er in seiner aktiven Zeit gut bekannt. Als Theo sich in die Höhle des Löwen wagt und sich mächtige Männer zu Feinden macht, entdeckt Henri – etwas überraschend für den Leser – seine Verantwortung als Vater und kommt ihm zur Hilfe.

Thriller im klassischem Sinne

Die Bezeichnung „Thriller“ ist hier etwas irreführend. „Das Moskau-Spiel“ hat wenig mit modernem Horror-Erleben und Thrill zu tun, wie man es beispielsweise von einem Stieg Larsson kennt. Von Ditfurth hält sich eher an die klassischen Vorbilder seines Genres.

Subtil verschachtelt er die Erzählebenen miteinander, in denen die Protagonisten in alter Spionage-Tradition tendenziell unblutig Tricks, Täuschungen und Betrug entgegentreten.

Mein Urteil: Es macht Spaß zu lesen, wie die Fäden auf gut 470 Seiten nach und nach zusammenlaufen. Wer jedoch einen packenden Pageturner erwartet, wird möglicherweise enttäuscht sein.